近日,应急管理部联合交通运输部发布了最新一批危险品运输企业 “黑名单”,23 家企业因严重违规被永久禁运。这份名单一经公布,立即在危险品运输行业内引发强烈震动。究竟是什么样的违规行为,能让这些企业被直接 “判死刑”?背后又藏着哪些危及生命与安全的隐患?

触目惊心的违规行为

危险品运输,由于货物的易燃易爆、有毒有害等特性,一直被视为高危行业,行业监管也极为严格。然而,部分企业为了追求利益最大化,不惜铤而走险。此次被列入黑名单的企业,违规行为可谓五花八门,且触目惊心。

(图片来自于网络,与正文无关)

(图片来自于网络,与正文无关)

有的企业长期使用未经定期检验、存在严重安全隐患的运输车辆。2023 年,河北某危险品运输企业一辆运输液氯的罐车,因罐体焊缝长期未检修,在高速公路行驶时突然破裂。瞬间泄漏的液氯形成致命毒雾,导致周边 3 个村庄紧急疏散,12 名村民因吸入毒气住院治疗,周边农田和水源遭受严重污染,生态修复费用高达数百万元。这类存在安全隐患的车辆,就像一颗颗移动的 “炸弹”,一旦在运输途中发生意外,后果不堪设想。

(图片来自于网络,与正文无关)

还有企业无视人员资质要求,雇佣没有危险品运输从业资格的司机和押运员。2022 年,山东一家小型运输公司,为节省成本聘用无资质司机运输汽油。司机在不了解防爆设备使用规范的情况下,违规在车内吸烟,引发油箱爆炸。而毫无经验的押运员面对火情惊慌失措,未能及时使用灭火器,也未设置警示标志疏散周边车辆,致使火势迅速蔓延至周边货车,造成 3 人死亡、多辆货车焚毁的惨剧。这些缺乏专业知识和应急处理能力的人员,在遇到突发情况时,不仅无法采取正确措施,还会加剧事故的严重性。

更有甚者,一些企业为了逃避监管,私自篡改运输货物的种类和数量,将高风险的危险品谎报为普通货物。2021 年,江苏某物流公司承接一批硝酸铵运输业务,却在申报时将其谎称为 “塑料制品”。在运输途中,车辆因颠簸导致硝酸铵剧烈摩擦,最终引发爆炸,爆炸威力相当于数吨 TNT 炸药,周边半径 2 公里内的建筑玻璃全部震碎,附近工厂多名工人受伤,直接经济损失超亿元。这种隐瞒行为不仅严重违反行业规定,更让整个运输链条暴露在巨大风险之中。

多地陆续曝光高风险运输企业“黑名单”,部分企业因严重违规被永久禁运。这些企业为何被“一票否决”?结合近期各地通报的典型案例与政策要求,可归纳为以下五大核心问题:

屡教不改:高频违法与整改不力

高频违法行为是黑名单企业的典型特征。例如,西安天祥危险品运输有限公司在近三个月内累计违法行为56起,其中危化品违反禁限行规定达31起;宁夏盈安达运输有限公司2024年全年交通违法总量高达747条,连续多年违法量居首。这些企业虽多次被约谈警示,但整改敷衍,甚至存在“清零不力”现象。如贵州省通报的17家高风险企业中,部分企业因协同监管缺位导致隐患长期存在。

资质造假:挂靠经营与运输介质不符

部分企业通过“挂靠经营”规避监管,即允许无资质车辆以企业名义运营。例如,泰安市曾集中整治此类行为,要求企业实现“统一产权关系、财务管理”等“五统一”,对违规者吊销许可证并列入黑名单。此外,运输介质不符问题同样致命,如罐车实际装载介质与许可不符,极易引发泄漏、爆炸等事故。泰安明确对此类行为直接吊销证照并追究刑事责任。

车辆管理失控:未检验、未报废与动态失管

车辆状态失控是重大风险源。例如,山西忻州市晨峰运业有限公司存在6辆危化品运输车逾期未检验、1辆未报废,且近三个月违法286起;陕西鸿盛物流有限公司10辆车未检验、6辆未报废,驾驶人资质不全。动态监管缺失也是通病,如重庆要求危化品运输车辆安装紧急切断装置并确保动态监控“三率”达100%,但仍有企业未落实。

安全责任缺位:教育与制度双缺失

企业安全主体责任落实不到位是根本原因。柳州曝光的广西九千里物流有限公司和柳州市六运危险品汽车运输有限公司,因驾驶人酒驾、车辆检验率低等问题被约谈,暴露了企业内部教育与管理制度的双重漏洞。此外,托运方谎报货物性质、未提供安全技术说明书等行为,也导致承运企业被动违规,面临5万至10万元罚款甚至刑事责任。

信用崩塌:联合惩戒与行业清退

多地建立的“黑名单”制度通过信用惩戒强化威慑。例如,重庆对高风险企业公示并纳入信用信息共享平台,实施联合惩戒;泰安将企业法定代表人列入黑名单并向社会公示,限制其政策支持与市场准入。信用崩塌不仅意味着永久禁运,还可能影响企业融资、投标等经营活动,形成行业性淘汰机制。

从“黑名单”到“安全红线”

危险品运输的“黑名单”制度,本质是通过曝光与惩戒倒逼企业守住安全底线。被禁运企业的教训表明,唯有严格落实车辆管理、资质合规、动态监控、人员教育等全链条责任,才能避免触碰“高压线”。未来,随着电子运单、二维码识别等技术的普及,行业监管将更趋精细化,安全风险防控或迎来新格局。

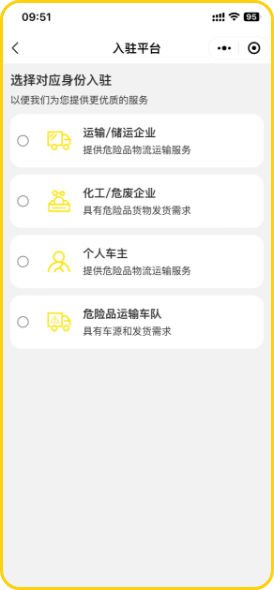

下载移动端

下载移动端

打开小程序

打开小程序